中国古代乐器

中国古代的乐器,共分为吹、拉、弹、打四大类,分别由八种材料(金、石、土、木、匏、革、丝、竹)制成,史称“八音”。从乐器发展的过程来说,是先有打击乐、吹奏乐,后产生弹弦乐,最后产生拉弦乐。原始社会的乐器是从劳动工具演化而来,被用来作为祭祀时为歌舞伴奏的器具,那时的乐器都用骨、土、石、木制成,如骨哨、土鼓、陶埙、石磬等。青铜器出现以后,用铜制作乐器,如编钟、编磬等。竹制乐器的产生也比较早,如商周时代的竽、笙等。丝制乐器都为弦乐,春秋战国时已出现,秦汉以后大为流行。在发展过程中,中国音乐还采用了大量外来乐器,经过一番改造和消化,使之成为中国的乐器,如琵琶、胡琴、羯鼓等,反映了中外文化的交流和融合。这里,我们介绍几种有代表性的乐器:

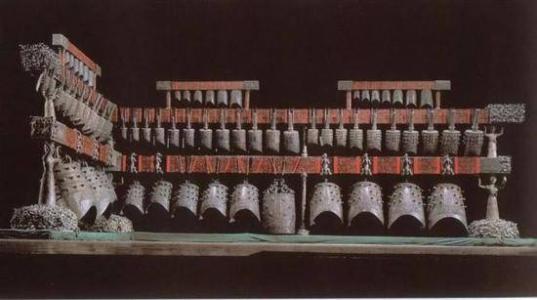

编钟,商周(包括春秋战国)时期的重要乐器,在八音系统中属金,打击乐器,其特点是组合性、系列化,规模比较大,用大小不同的铜钟来显示音质。据文献记载,钟的数目为16枚。但近代出土的编钟多不合此数。陕西省扶风县出土的西周晚期编钟,一套只八枚河南省信阳市出土的春秋末期编钟为13枚。迄今所知最大的编钟是湖北省随州市曾侯乙基出土的战国编钟,连同一枚磬,共计65枚,分三层悬挂,音域可包括现代钢琴的所有黑白键音响。其规模之大,音质之好,制作之精,反映了当时制铜工艺和音乐文化的水平。

竽,形态像笙而比笙大,故被视为大笙,在八音系统中属竹,吹奏乐器,最早见于商代,战国时很流行。从成语“滥竽充数”所记载的齐宣王使300 人吹竽的故事中,可见其流行的盛况。文献记载的竽长四尺二寸,有36根簧管。但湖南省长沙市马王堆出土的汉竽有22根管,分前后两排。

![]()

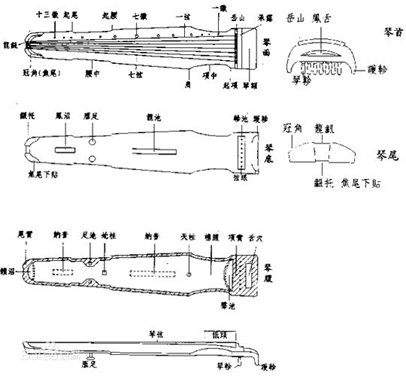

琴,常与瑟合称,在八音系统中属丝,弹弦乐器,在中国音乐史上至为重要,被视为音乐艺术的代表,故古人以。琴棋书画。概括一个人的才艺。琴在周代已经产生,《礼记·曲礼下》云:“士无故不彻琴瑟。”《诗经·周南·关雎》也云:“窈窕淑女,琴瑟友之。”琴大约到汉代基本定型。琴身为狭长的木质音箱,琴面张弦七根,故又名“七弦琴”,是历代的主要伴奏乐器之一。古代乐曲通过琴保存下来的相当丰富,演奏流派也很多,并有《琴史》(宋朱长文著)、《琴操》(传为东汉蔡邕著)及《琴学丛书》(近代杨宗稷著)等专著传世。古代的爱情故事多与琴有关,如司马相如和卓文君的佳话。

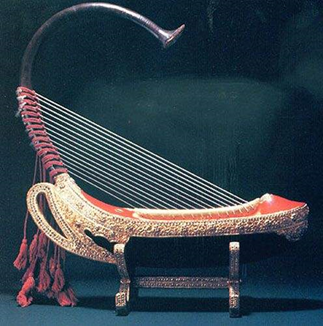

箜篌,又写作空侯、坎侯,古代的弾弦乐器,分卧式和竖式两种,据东汉应劭《风俗通》载,卧箜篌为汉武帝时的乐人侯调所选,样子像琴而略小,七弦,用拨弹奏。竖箜篌则是竖琴的前身,后汉时经西域传入中原地区,是古波斯乐器。琴体弯曲而秀长,张弦22(也说23),奏时抱在怀中用两手弾拨。魏晋以后十分流行,古诗《孔雀东南飞》中有“十五弾箜篌,十六诵诗书”之句,乐府诗、曹植诗中有《箜篌引》,都可为证。李贺的《李凭箜篌引》,杨巨源的《听李凭弹箜篌诗》等唐诗作品,生动地描写了梨园弟子李凭弹奏箜篌的情景。

筚篥,吹奏乐器,南北朝时已从波斯经“丝绸之路”传入,隋唐流行甚广,是一种九孔的竖笛,龟兹乐、天竺乐、安国乐、疏勒乐、高昌乐等,都离不开它。据《乐府杂录》记载,唐德宗时有一将军名尉迟青善吹筚篥,技艺冠绝古今。幽州王麻奴技艺不凡,不服尉迟青,入京与之比试高下,尉迟青不予理会。后允其入宅比赛,王麻奴以高般涉调吹奏《勒部羝曲》,一曲终了,汗流浃背。尉迟青却以平般涉调吹之,使王麻奴佩服得涕泣谢罪。这一记载说明,筚篥在当时社会的中下层都很流行。

琵琶,亦作批把,弹弦乐器,种类很多。一类是秦琵琶,是由中国古乐器演变而来,但也受了胡乐的影响。其形状为圆体直柄、四弦、12柱(音位),后因魏晋“竹林七贤”之一的阮咸擅于弹奏此器,故世人称之为“阮咸”,并增加为13柱。现在日本正仓院收藏有唐代阮咸。一类是曲项琵琶,南北朝时由西域传入,隋唐时代盛极一时,名人高手不断涌现,在敦煌壁画和雕塑中都有它的形象,因形制不同而称为龟兹琵琶、五弦琵琶、小忽雷、大忽雷等,其共同特点是半梨形曲颈。唐宋以后不断改进,演奏技法也日益丰富,如反弹琵琶之类。唐诗中描写琵琶的作品很多,尤以白居易的《琵琶行》最为著名。

(文章来源:《中国文化要略》程裕祯)

电子营业执照

电子营业执照