中国古代天文与历法(一)

(一)天文

中国古代天文学是从天象观测开始的。如《周易》所说:“观乎天文,以察时变。”可见古人观测天象的目的,是为了了解时间的变化。

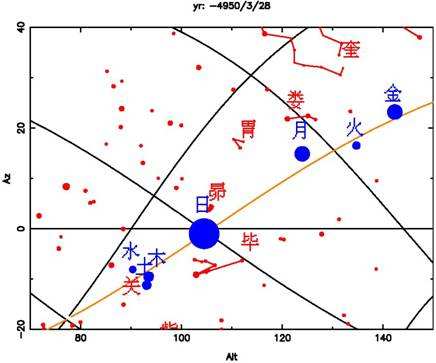

在中国古代天文学知识中比较重要的是人们常说的“七曜”和“二十八宿”,因为它们与我们的关系比较密切。所谓七曜,指日、月和金、木、水、火、土五大行星。日起日落为一天;月缺月圆为一月;日、月周而复始为一年;至于金、木、水、火、土,则是人们实际观测到的五颗行星。“金星”古称“明星”,又称“太白”,黎明见于东方,称作“启明”,黄昏见于西方,称作“长庚”《诗经》中多有描述。“木星”古称“岁星”也简称为“岁”,古人认为木星十二年绕天一周,井据此纪年。“水星”又名“辰星”,“火星”古名“荧惑”,“土星”又名“镇星"。但是,古书中提到的“水”与“火”并不是指水星和火星,而是指恒星中的 “定星”和“大火”,《诗经》“七月流火”即指“大火”。

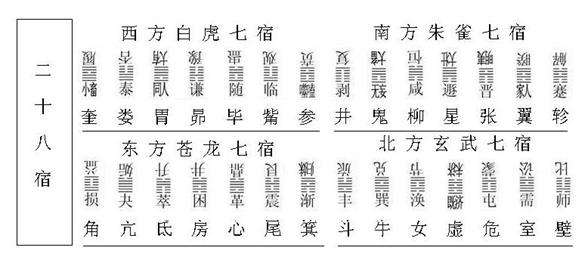

所谓“二十八宿”,是指黄道、赤道附近的二十八个星宿,每个星宿都是若干颗星的集合,而二十八宿又以方位分为四组,与中国古代四方保护神相配,分别为:

东方苍龙七宿:角、亢、氐、房、心、尾、箕;

北方玄武七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁;

西方白虎七宿:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参;

南方朱雀七宿:井、鬼、柳、星、张、翼、轸。

这二十八宿的形成经历了一个很长的过程,《诗经》中已见多处记载,到《吕氏春秋》中已有完整的名称,而在1978年湖北省随州市曾侯乙墓出土文物的盖箱上,已绘有二十八宿的完整图画和名称,可见它在战国时代已经形成。二十八宿之所以重要,首先是古人认为它们属于恒星,它们的方位永恒不变,因此用来作为其他行星的“坐标”,以便观测日月五星所处的位置。其次是古人将天文与地域相联系,使之互相对应,将与星宿对应的地域称为“分野”,这在《淮南子·天文训》,《史记·天官书》等书中都有记载。综台各家所记,中国古代的分野为:

斗、牛、女三宿,对应吴越和扬州;

虚、危二宿,对应齐和青州;

室、壁二宿,对应卫和并州;

奎、娄、胃三宿,对应鲁和徐州;

昴、毕二宿,对应赵和冀州;

觜、参二宿,对应晋和益州;

井、鬼二宿,对应秦和雍州;

柳、星、张三宿,对应周和三河;

翼、轸二宿,对应楚和荆州;

角、亢二宿,对应郑和兖州;

氐、房、心三宿,对应宋和豫州;

尾、箕二宿,对应燕和幽州。

电子营业执照

电子营业执照