中国古代天文与历法(二)

(二)历法

中国的历法,是随着原始农业生产的发展而逐步建立起来的,也就是说,中国的历法与农业生产直接相关,所以在中国的历法里有二十四节气的安排。什么是历法?就是用年、月、日计算时间的方法。《尚书·尧典》中已经记载了一年分四季,有366天以及闰月。从殷商时起,用六十干支纪日,以月亮的圆缺纪月,此法相传数千年,至汉武帝时才制定了“太初历”,形成了中国第一部完整的历法。 此后历代改历,到元代郭守敬创“授时历”,历法基本定型。明代所用的“大统历”,实际上就是郭守敬制定的元历。

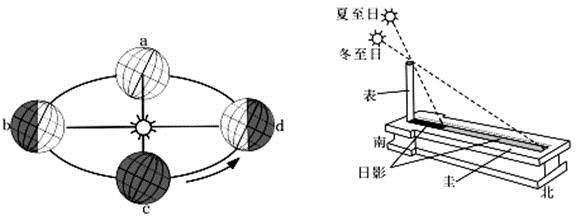

人们知道,以地球自转一周的时间为一“日”,以月相变化的周期为一“月”,现代科学称为“朔望月”,而地球绕太阳运行一周的时间为一“年”,称为“回归年”。为了观测日、月的变化,古人作过许多努力,后来便利用“圭表”。所谓“表”就是直立于地面的杆子或柱子,“圭”则是地面上南北方向平放的尺子,二者垂直,日光照表,投影于圭。 当太阳走到最北且位置最高时,杆影最短,此为日北至,即“夏至”;相反,杆影最长,即为日南至,即“冬至”。两个冬至之间的时间就是一个回归年。春秋时期,中国人已将一个回归年的长度确定为365.25日,公元1199年南宋杨忠辅已将这一数值精确到365.2425。元代郭守敬所制的“授时历”就采用了这一数值。这个数值比地球绕太阳公转一周的实际时间只差26秒,3,320年才相差一天,与现代世界通行的公历——“格里历”完全相同。

实际上,中国古代历法是一种阴阳合历,平年为12个月,大月各30天,共6个大月,小月各29天,也有6个小月。这样,全年共有354天,比一个回归年少11.25天,积三年即少一个月以上的时间,所以三年要闰一个月。这一年就称为“闰年”,所闰之月即称“闰月”。

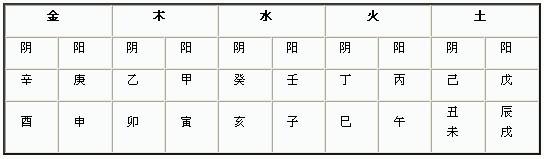

古人纪月的方法,一般以序数为纪,但岁首的月份为正月,依次为二月,三月等。从春秋时起,以十二支纪月,称为“月建”。通常以冬至所在十一月配子,称为“建子之月”,十二月为“建丑之月”,以此顺推,再循环往复。关于纪日,殷墟甲骨文中已有用干支纪日的记载。所谓“干支”就是干枝,以天为干,以地为枝,也是一种天地阴阳观念的表现。“天干”十个:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;“地支”十二个:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干和地支依次组合为六十个单位,其组合方法是天干的单数配地支的单数,天干的双数配地支的双数,从甲子始,至癸亥终,称为“六十甲子”,每个单位代表一天。六十甲子周而复始,循环不断。这一方法从殷商中叶一直用到公元1911年,是世界上使用时间最长的纪日方法。

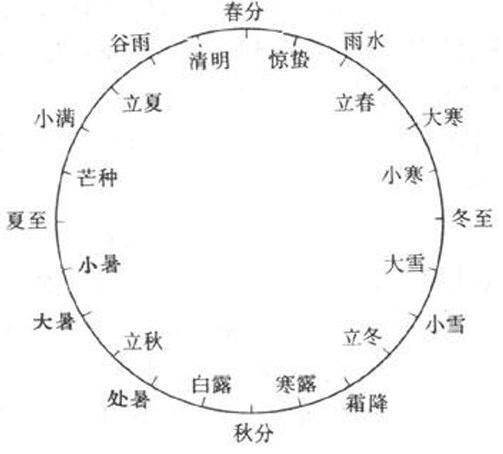

为了让历法更好地配合天象和自然季节,用以安排农业生产,古人还创制了“二十四节气”。从史料来看,中国最早出现的是“二分”与“二至”,即春、秋分,冬、夏至。《吕氏春秋》又出现了立春,春分,立夏、立秋、秋分、立冬等节气。到西汉初年的《淮南子》,则出现了全部的二十四节气。实际上,所谓二十四节气是地球在围绕太阳公转的轨道上的二十四个不同的位置,因其位置不同,其所反映的气温、物候、雨量变化地不同,古人以此变化来确定它们的名称,依次为:

正月立春、雨水;二月惊蛰、春分;

三月清明、谷雨;四月立夏、小满;

五月芒种、夏至;六月小暑、大暑;

七月立秋、处暑;八月白露、秋分;

九月寒露、霜降;十月立冬、小雪,

十一月大雪、冬至;十二月小寒、大寒。

电子营业执照

电子营业执照